竹取物語絵巻中巻 概要

上巻に続く話。中巻第一図は、三人目の求婚者である阿倍の右大臣の話で、右大臣の目論見が灰燼に帰した場面です。ただ、ここでも失敗そのものを殊更に暴こうとするようなタッチは見受けられません。

中巻第二図・第三図は、四人目の求婚者である大納言大伴御行(おおとものみゆき)の話になります。先行する、二人の皇子や右大臣に比べると身分的には下位にあるとはいえ、大納言なりに家臣たちを動員して難題に挑もうとします。けれども、家臣たちの裏切りに会い、大納言自身が乗り出さねばならなくなった結果、失敗に終わります。

中巻第四図・第五図は、五人目の求婚者である中納言石上麻呂(いそのかみのまろたり)の話。五人の中では最も身分が低い中納言は、「燕の子安貝」を手に入れるために高所にある燕の巣を探っていて落下し、大怪我を負います。かぐや姫が、瀕死の中納言を気の毒に思って歌を贈り、また彼が結局命を落としたことを姫が少し「あはれ」と感じたとするところは、これまでの求婚者と比べて甲斐(貝)はあった……というわけです。

中巻第六図は、あらたなる求婚者である帝の話。中納言から一転、最高権威者の登場です。帝から派遣される勅使(内侍・中臣房子)の存在がまずは鍵を握るところです。

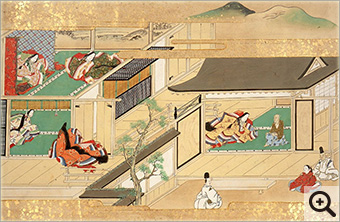

中巻 第一図(右大臣阿倍御主人、続き)

阿倍の右大臣が手に入れた「火鼠の皮衣」はとても綺麗で黄金に光り、宝物そのものであった。皮衣を箱に入れて木の枝に付け、身づくろいした右大臣は歌を添えて翁の家まで持って行く。そこで姫は、「火鼠の皮衣」なら火にくべても燃えないと聞いているので、火を付けてみようと言う。右大臣も大枚をはたいて手に入れた宝だから疑いの余地はないとばかりに、皮衣を焼かせたところ、「めらめら」と焼けてしまった。これを見た右大臣の顔色は真っ青で、かぐや姫は「あなうれし」と喜ぶ。

本図は、庭先で皮衣が焼かれている場面。屋内から翁が、燃える皮衣を見つめている。左端では、かぐや姫が「話にもならない」といった風情でそっぽを向き、媼も姫の気持ちを思いやる風。真っ青になった右大臣の惨めな姿が描かれないのも、この絵巻の描写の特徴をよく表している。

中巻 第二図(大納言大伴御行)

大伴の大納言の難題は、「龍の首の玉」。大納言は家来たちに龍を探しに行くように命じるが、家来たちは駄賃だけ受け取りてんでに行方をくらます。大納言は姫を迎えるために、屋敷を新築し、屋根には染色した糸で飾り立て、室内も美麗にしつらえた。本図は、その場面。屋根が五色の糸で飾られている。室内に鎮座した大納言は、簀子にいる家来たちに向かって何か語りかけている様子。物語では、本妻を離縁して、かぐや姫を迎える準備万端を整えた大納言。

ところが、待てど暮らせど家来たちは戻らない。そこで難波の浜まで出向いて尋ねると、大納言の家来たちが船出した形跡は皆無であった。仕方なく、大納言は自身で海へと繰り出す羽目になるのであった。

中巻 第三図(大納言大伴御行、続き)

筑紫の方角に向けて漕ぎ出した大伴の大納言の船は、暴風雨に遭遇する。雷まで轟くなか、舟人も恐れ泣き出す始末。本図は、その場面。大きくうねる波間に漂う大納言の舟。上空へとたなびく黒雲。この暴風雨の場面はよく絵画化されるが、他の絵では荒海に揉まれる船の描写がもう少し大げさに描かれることが多い。それに比べると、本図の船はほとんど水平に描かれており、大納言の所作もおっとりして描かれる。他の絵巻類では、この黒雲のなかに雷神が描かれるのだが、本図にはそれも省かれている。全体に穏やかで、恐怖心のようなものは抑制したタッチが見て取れる。

このあと物語では、船は浜に打ち上げられ、怪我を負った大納言はもう懲り懲りとの想いであった。

中巻 第四図(中納言石上麻呂)

石上の中納言の難題は「燕(つばくらめ)の子安貝」。中納言は大炊殿(大膳司)の燕の巣の中を探すとよいとの話を聞いて、家来たちを探しに向かわせたが、うまくいかない。「くらつまろ」という翁の助言で、中納言が一人で燕の巣のところまで上がり、巣の中を探ることにする。本図は、「くらつまろ」に中納言が相談する場面(あるいは第三図の一部の錯簡:海辺に打ち上げられた大納言と、土地の国司との説もある)。

「くらつまろ」は中納言に、燕の巣に近づくタイミングをはじめ、子安貝を手に入れる方法を詳細に教える。喜んだ中納言は、「くらつまろ」に褒美を遣わす。そして家来に「くらつまろ」の教えたとおり、燕の巣に近づかせるが、不首尾に終わる。

中巻 第五図(中納言石上麻呂、続き)

石上の中納言は、家来のやり方が悪いのだと立腹して、自身で籠に乗る。燕の巣のところまで吊り上げさせ、その手に何か掴んだ。籠を降ろさせようとした途端、綱が切れて落下する中納言。本図は、その場面。左端に座して、脇を支えられている人物が中納言である。残りの場面は、落下した中納言を心配して駆けつける家来たちの動きを描く。燕の巣に向けて造られた足組、落下する中納言、介抱する人々――この場面は、他の絵巻などでも多く好んで描かれる。そのなかでも本図は、落下した中納言の様子をきわめて穏やかに描かれているのが特徴。中納言のその描写は、駆けつける家来たちの動的な姿ときわめて対比的だ。このエピソードの結末は中納言の死で終わり、悲惨であるのだが、この絵からはそうした悲惨さや恐怖は読み取りにくい。

物語はこのあと、かぐや姫の素晴らしさを耳にした帝が、多くの「人の身をいたづらになし(死なせた)」姫を見て来いと、勅使の内侍中臣房子(なかとみのふさこ)を遣わすことになる。

中巻 第六図(帝の求婚)

あらたな求婚者として、帝が登場する。勅使を翁の家に派遣する場面。

右半分の画面には、帝から遣わされた勅使・中臣房子を迎えて話している翁が描かれる。左半分奥の画面には、かぐや姫と媼が翁たちのほうを見やっている様子。物語のなかのかぐや姫は、勅使が対面を申し入れても拒否の姿勢を崩さない。勅使は国王の命令を振りかざして姫に対面を迫る。しかし、それをものともせずに姫は、「御門のめしてのたまはんことかしこしとも思はず(帝の御命令も恐れ多いとは思わない)」あるいは「国王のおほせ事をそむかははや殺したまふてよかし(わたくしが国王の御命令に背いたというのなら、さっさと殺してください)」と言い放つ。本図は、勅使と姫のあいだで交わされる丁々発止の応酬を背景とする、緊張した場面であるはずだが、優雅な雰囲気が全体を覆っている。

このあと、勅使はやむなく不首尾を帝に報告するために戻り、勅使の報告を聞いた帝は、「おほくの人殺してける心ぞかし(多くの男を殺したとかいう強情さだなあ)」と思う。諦めきれない帝は、姫を差し出すようにとの使いを翁に度々送るが、空振りに終わる。